2021年6月,为庆贺中国共产党成立100周年,六和桥为弘扬红色基因,服务人民,践行“奉献、友爱、互助、进步”的精神,组织全体职工成员分成两拨开展了“足迹”贯通东西·六和桥山海情系列主旋律大团建。

“未来这个好,未来那个好,

未来是啥嘛,未来就是还没有来嘛,

啥时候能来,谁又能知道呢。”

——引用《山海情》电视剧台词

山海情宁夏内蒙篇

《山海情》的开头是一幅幅西北风俗画,在这种橙黄色的场景气氛的烘托下,一个个与这里相关的好故事生长了出来。六和桥的山海情,也从这里开始。跟着《山海情》,我们仿佛被带回到20世纪90年代,感受村民们如何从“最不适宜人类居住”的贫困山区涌泉村搬迁到戈壁滩吊庄故事里迸发的感动。六和桥“足迹”第一站来到了《山海情》的拍摄地大西北,我们期待六和桥的山海情“足迹”能带我们寻求中西部的合作。

如果说江南是精致的小家碧玉,那西北的气质就带着一种豪气与广阔。生态环境是人类生存发展的根基,为深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念,进一步感受植树造林的重要性。六和桥的第一站来到了阿拉善,带着植树造林的热情,探寻六和桥的蚂蚁森林树木的真实样貌。

腾格里沙漠徒步、沙漠帐篷露营、沙尘暴的突袭.....沙漠带给我们的是它阴晴不定的性格和当地人艰苦的生活条件。原计划的行程中,我们会学习为保护此地铁路线(如附近的包兰线)免受沙漠淹埋的草方格沙障的制作方法。因为沙尘暴,出于安全考虑,我们虽没能亲手制作草方格沙障,但沙尘暴带来的震撼让我们进一步感受到治沙的必要性,防沙固沙、植树造林的重要性。

66号公路的出名是因为景色优美,更是因为边上有着中国第一条沙漠铁路——包兰铁路。1958年,包兰铁路的建设者以超凡的勇气和智慧,让这条铁路横贯腾格里沙漠边缘。科技人员和铁路职工先后进行了大面积的平铺麦草压沙和圆形、三角形、格状、带状等各种不同形状的麦草方格治沙方式试验,克服重重困难,终于试验成功了中国人的治沙"魔方"---1米×1米麦草方格。1984年,单一的"旱路固沙"变为"水旱并举"的综合治沙体系,有效阻止了风沙流对铁路的侵袭,提高了线路质量,确保了包兰铁路的安全畅通。我们期待未来能够回到这里,有机会制作草方格沙障及种树,为生态环境贡献一份力量。

山海情云南篇

六和桥“足迹”的第二站来到了位于祖国西南边陲云南省,这里少数民族同胞分布最广的省份,我们希望这里少数民族与汉族人民融洽相处的民族大团结氛围能够给我们新的启示。

一下飞机,我们便直奔有着“白族扎染之乡”之称的大理周城古镇,亲身体验世界非物质文化遗产——扎染技艺的制作流程。扎染作为源自汉族的传统技艺,在热情淳朴的白族人民手中焕发出了新的光芒,两族人民亲如一家的情感凝结成了名为白族扎染的结晶。

“白族扎染之乡"大理周城古镇

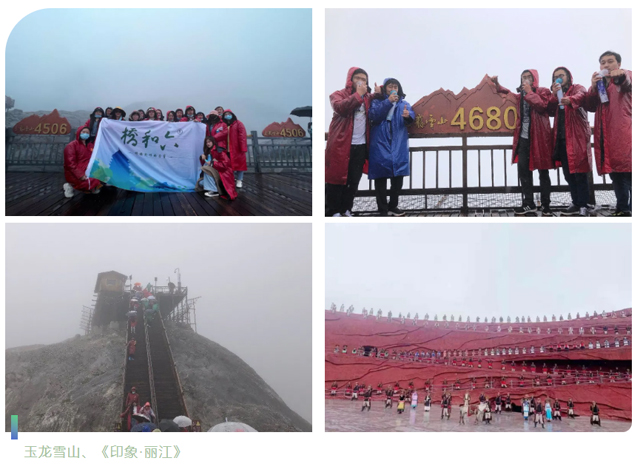

来到丽江古城。我们前往纳西族的神山——玉龙雪山,天公不作美,碰巧遇上了雨雪天。我们顶着风雪一路攀登,缺氧和寒冷围绕,但六和桥人无人放弃无人掉队,集体登上玉龙雪山海拔4680米观景台,亦是游玉龙雪山能达到的最高海拔。

回到玉龙雪山下,我们在这里欣赏由导演张艺谋、王潮歌、樊跃共同执导的大型原生态实景演出《印象·丽江》。没有灯光,没有舞美,摩梭人、纳西族、彝族和白族原住民,以天地雪山为背景,唱着自己的歌,跳着自己的舞,诉说自己的故事。这是一场荡涤灵魂,值得用心灵观看的演出,它的粗犷、质朴,给予了我们对丽江印象的真实共鸣。

回想起在周城古镇所看到的那句话:“各民族都是一家人,一家人都要过上好日子”。六和桥人深入体验,共鸣感受,民族交融,互相理解,相互欣赏,五十六个民族是一家,爱我中华!

电话:0571-89939639

邮箱:fh@fenghuizixun.com

地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路368号一幢(北)三楼B3288室